収蔵品「その他」

こちらのページでは収蔵作品の中から「その他」の作品をご紹介いたします。

小鳥コレクション

飛騨を代表する文化人の一人 小鳥幸男氏から光ミュージアムに寄贈された俳諧資料約110点の内の一部です。

俳聖 芭蕉ー芭蕉の筆跡ー

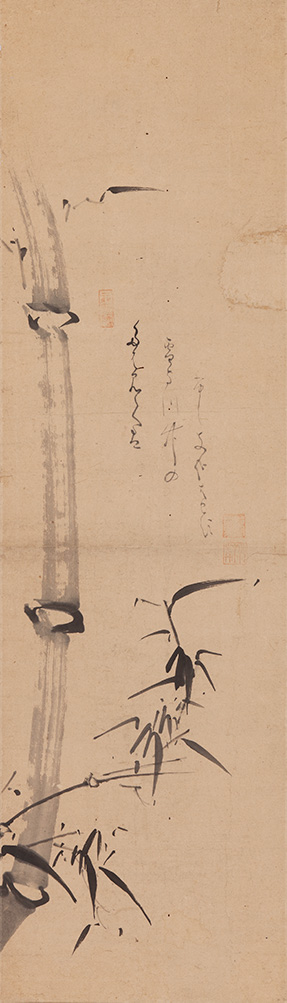

松尾芭蕉「たはみては」発句自画賛 竹図江戸中期(元禄7年)1694

〈釈文〉たはみては雪まつ竹の

けしき哉

はせを

〈季語〉雪(冬)

〈解釈〉たわんだ竹の様子が、まるで雪が降るのを待っているかのようである。

元禄7年5月21日、芭蕉は最後の西上の旅の途中、大井川の増水で島田に3日間足止めをくらった。塚本如舟邸で世話になった折の句。塚本如舟は通称 孫兵衛と云い、元禄の頃川庄屋を勤めた島田の名家であり、俳人・好事者でもあった。芭蕉が弟子の曽良に宛てた書簡に、島田で「竹など書きてとらせ」とあり、その発句自画賛である。

松尾芭蕉「たはみては」発句自画賛 竹図江戸中期(元禄7年)1694

〈釈文〉たはみては雪まつ竹のけしき哉 はせを

〈季語〉雪(冬)

〈解釈〉たわんだ竹の様子が、まるで雪が降るのを待っているかのようだ。

墨画で竹を描くのを好んだという芭蕉の、最晩年の句と画賛である。

松尾芭蕉「ふらずとも」発句自画賛 竹図江戸中期(元禄元年)1688

〈釈文〉ふらずとも

竹植る日は

みのとかさ はせを

〈季語〉竹植る日(夏)

〈解釈〉竹を植える日には簑と笠を着た姿がいかにも良く似合う。たとえ雨は降らなくても、この日は蓑と笠を着た姿であってほしい。(竹植る日とは旧暦の5月13日を指し、中国古来の「竹酔日」に由来する。この日に竹を植えれば必ず根付くと言い伝えられている。)

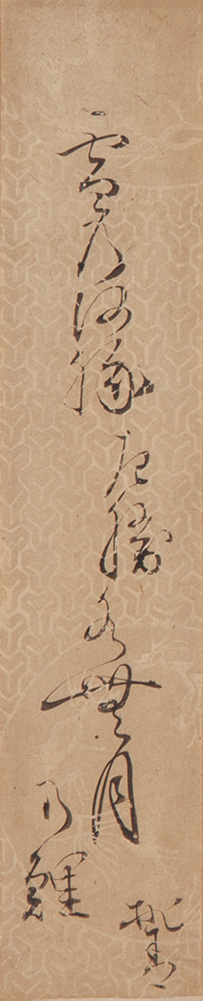

松尾芭蕉「藻にすだく」発句短冊江戸前期(延宝9年)1681

〈釈文〉 藻にすだくしら魚やとらば

消えぬべき

はせを

〈季語〉白魚(初春)

〈解釈〉藻に群がる白魚は、捕まえたら消えてしまうのではないかと思うほど透き通っている。

高山市総和町 飛騨国分寺(高野山真言宗)にある芭蕉の句碑には「藻にすたく白魚とらは消ぬへし」とある。この句碑は、寛保2年(1742年)の芭蕉の五十回忌に、西田遊魚(各務支考の門人)によって建立された。芭蕉の真跡短冊からの出典で、その短冊は、芭蕉が大垣藩士・津田前川の家に泊まった時に書いたものを神照院住職沙門尭暁法印が譲り受け、さらに西田遊魚が乞い受けたと伝わる。 小鳥コレクションのこの短冊に記された発句の末尾は、『東日記』(言水編)掲載と同じ「消ぬべき」である。

松尾芭蕉「雪の河豚」発句小短冊江戸前期(天和2年)1682

〈釈文〉雪の河豚 左勝 水無月の鯉 桃青

〈季語〉水無月(晩夏)

〈解釈〉雪の頃の河豚料理より、水無月の頃の鯉料理の方がよい。

鯉屋を営む杉山杉風(芭蕉十哲の一人)の深川の別荘「採荼庵」での納涼会で出された鯉料理を賛美した句である。左勝とは、2つの事物を左右に(縦書きで)並記して優劣を決める際、左側が優っていること。右側が優っていれば右勝となる。

句・松尾芭蕉/画・作者不詳「ぬす人に」発句短冊 芭蕉像江戸前期(貞享5年)1688

〈釈文〉ぬす人にあふた

夜もあり

としのくれ

はせを

〈季語〉としのくれ(冬)

〈解釈〉もうすっかり年の暮れだ。今年一年何事もなかったと思ったけれど、よくよく振り返ってみれば、盗人に入られた夜もあったなあ。

この軸の裏には「蓑虫庵にて裏書す」とあり、桐雨・宗瑞・蝶夢・蓼太の4名の署名とそれぞれの印が捺されている。ある師走の晩、芭蕉を崇拝する4者が伊賀上野の蓑虫庵に集い、句会を催したことが想像できる。

近世の俳人たち ― 芭蕉に影響を与えた人々―

江戸時代には、室町時代に盛んだった連歌を母体とする「俳諧」という文芸が生まれ、芭蕉もこれに勤しんだ。芭蕉の師やライバルの存在が「蕉風」を確立する素地となった。

松永貞徳(延陀丸)「茶かすより」発句短冊江戸前期

〈釈文〉茶かすよりかんなべによきあられかな 延陀丸

〈季語〉あられ(冬)

〈解釈〉霰が降ってくるほど冷え込でいる。こんな寒い日なら、あられ(香煎)はお茶にするよりも燗鍋に入れた方がよいだろう。

“霰”と香煎の“あられ”という掛詞が使われている。この時代の俳諧は、言葉遊びの域を出ていないといわれる。

松永貞徳は江戸初期の俳人・歌人で貞門俳諧の祖。和歌を細川幽斎、連歌を里村紹巴らに学び、歌人として寛永歌壇の第一人者となる。俳諧が流行すると中心的指導者になり、貞門俳諧を全国に普及させた。門下に松尾芭蕉の師・北村季吟がいる。

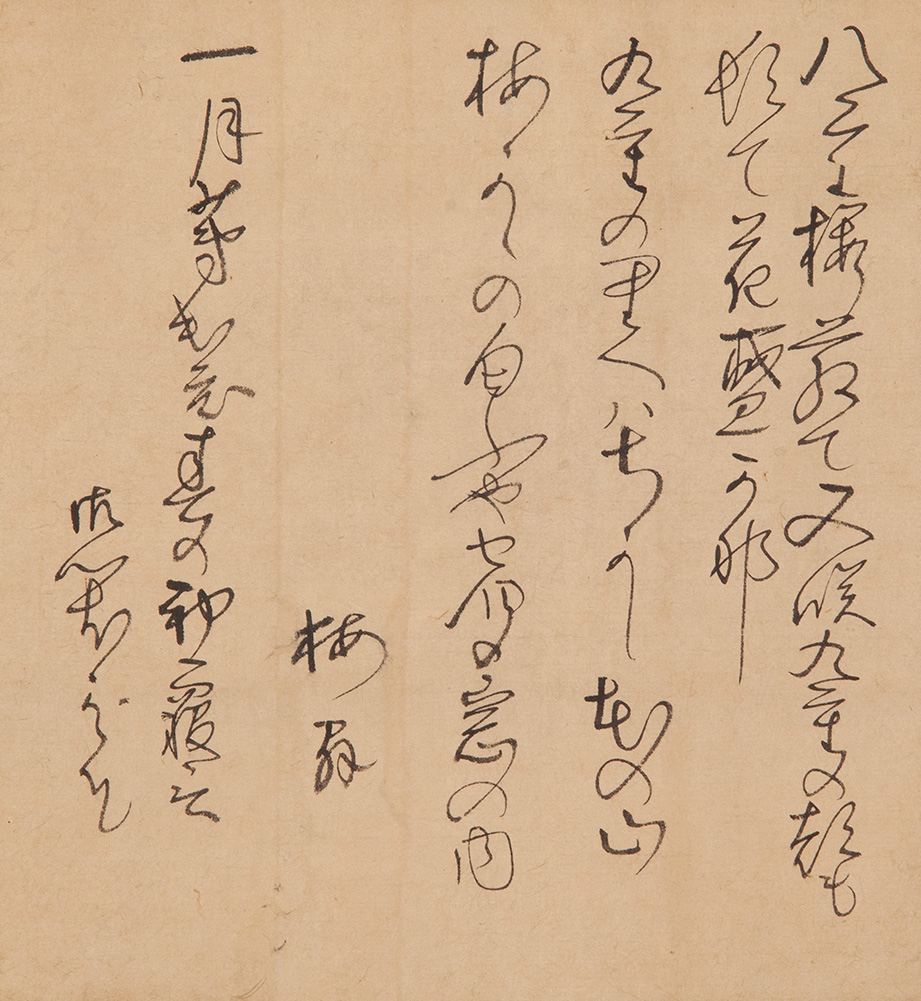

西山宗因(梅翁)「八重桜」句歌切江戸前期

〈釈 文〉 八重桜散て又咲九重の 都も

頓(やが)て花盛かな

九重の里へはちかし花の山

梅がかの匂ふや宿の窓の内

梅翁

始めの句

〈季 語〉八重桜(春)

〈解釈①〉八重桜が散ってはまた咲いている。九重の都もまもなく花盛りになるであろう。

〈解釈②〉昨年散った八重桜もまた咲いている。九重の都も時をおかずしてまたかつてのような隆盛を取り戻すだろう。

次の句

〈季 語〉花の山(春)

〈解釈①〉ああ一面に花の咲いている山が見える。都の我が家にも近くなってきた。

〈解釈②〉都の遊里も近くなってきた。ああ花の山(遊女)にもあと少しで会える。

※花の山とは花が一面に咲いた山のことだが、江戸時代、大坂の遊里で売れっ子のこともいった。

最後の句

〈季 語〉梅(初春)

〈解釈①〉窓を開けると、梅の香りが宿の中にまで漂ってくる。

〈解釈②〉梅の香りが匂ってくるように、宿の窓の内の遊女も艶麗である。

※遊女の中で大夫(松)の次を梅といい、少女が深奥に養育されている状態を窓の内といった。

「連歌」から「発句」への移行を示すような作品である。「連歌」とは、和歌を五七五(上の句)と七七(下の句)に分けて、2人以上で完成させる言葉遊び。一句目となる発句は、連歌会が行われる場所や季節を上手に盛り込む必要がある。それを受けて別の人が七七の二句目を続け、さらに次の人が三句目以降を五七五、七七、五七五、七七とつなげて行く。だから連歌という。「俳諧連歌」の「発句」を独立させたものが、明治になって「俳句」と呼ばれるようになった。

西山宗因(梅翁)は江戸時代前期の俳人・連歌師で、談林派の祖。宗因の「軽口」と「無心所着体」を旨とする作風は大きな話題となり、延宝年間頃には、当時の主流だった貞門派を圧倒した。門弟に井原西鶴らがいる。

北村季吟「何鳥と」発句短冊江戸前~中期

〈釈文〉何鳥とねははかんづく子規 季吟

〈季語〉子規(夏)

〈解釈〉いずれの鳥の鳴き声が良いかといえば、それはやはりほととぎすでしょう。

北村季吟は江戸時代前期の歌人・俳人・和学者。松永貞徳に俳諧を学び、『山之井』の刊行で貞門派俳諧の新鋭といわれた。『土佐日記抄』『伊勢物語拾穂抄』『源氏物語湖月抄』などの注釈書を執筆。1689(元禄2)年には歌学方(500石)として子息・湖春と共に幕府に仕え、以後、北村家が幕府歌学方を世襲した。

松尾芭蕉の師として知られる。

芭蕉像・芭蕉の句

芭蕉の肖像画は門弟の許六や杉風、破笠らによって早くから描かれ、句が添えられた。江戸時代中期の蕉風復興で量産され、芭蕉のイメージを定着させたと考えられる。

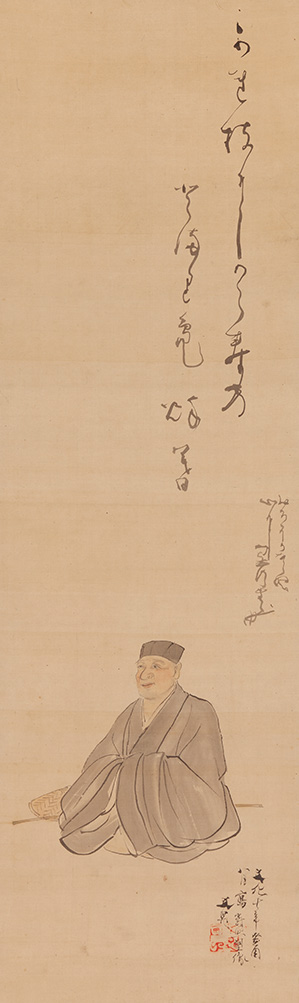

谷文晁芭蕉像「かれ枝に」の併句画賛江戸後期(文化10年) 1813

〈釈文〉かれ枝にからすの

とまりたるや秋暮

〈季語〉秋暮(秋)

〈解釈〉枯れ枝にからすがとまっている。秋の暮れらしい侘びしい趣だ。

芭蕉の肖像画と有名な句が書かれている。「かれ枝にからすとまりなん秋の暮」の句は鈴木道彦(1757-1819 俳人で仙台生の医家)の筆で、芭蕉像は谷文晁の筆でかかれている。右下の文晁の落款は「文化十年癸酉八月写対照塑像 文晁 印」とある。

古典的な俳諧では、句に、見立て・仕掛け・掛詞・ダジャレ・トンチ・パロディなどが必要だったが、この句は見たものそのままを詠んでいる。偶発的に生まれたのかもしれないが、極めて革新的であった。

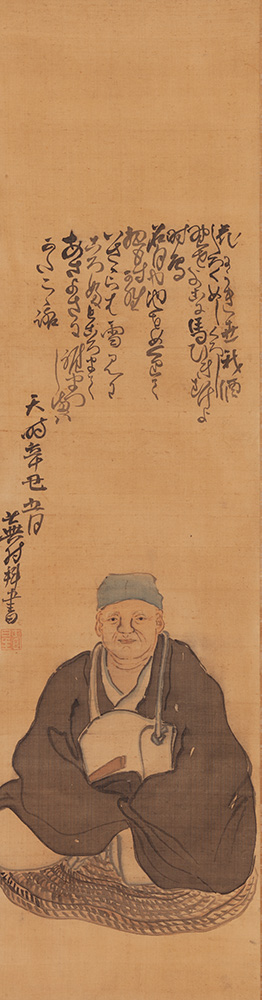

小川破笠(卯観子)芭蕉像江戸中期(元文2年) 1737

小川破笠は江戸時代の俳人で、漆芸家。絵は江戸で人気の絵師・英一蝶に学んだともいわれる。青年期は芭蕉庵に出入りし、芭蕉や宝井其角、服部嵐雪などと親しく交流。1683(天和3)年には彼らと同居し、皆で蕉門の初期代表句集『虚栗』を編纂した。また其角にならって諸国をめぐり、俳画も残すが、1694(元禄7)年に芭蕉が死去すると、10年ほど足取りが途絶えた。

多様な趣味を持ち、享保の頃(50歳過ぎ)からは漆芸を始めて再び世間に登場する。晩年(70~80代)には同様の芭蕉像を何点か描いており、この作品は75歳の時のもの。芭蕉の容貌をとらえた、直弟子・破笠ならではの作といえる。

与謝蕪村芭蕉像 「花にうき世」他四句併句江戸中期(天明元年) 1781

〈釈文〉はなにうき世我酒

しろくめしくろし

野をよこに馬ひきむけよ

時鳥

明月や池をめぐりて

夜もすがら

いざさらば雪見に

ころぶところまで

あさよさに誰まつしまは

片ごころ

天明辛巳五月

蕪村拝書

梅翁

一句目

〈季語〉花(春)

〈解釈〉世間は花に浮かれているが、貧しい私の飲む酒は濁り酒で、食べる飯は玄米である。そんな憂いの中に

あるからこそ、酒の尊さがわかり、銭の神の有難さに気付く。

二句目

〈季語〉時鳥(夏)

〈解釈〉馬に乗って那須野を行くと、横の方から時鳥の鳴き声が聞こえた。時鳥の鳴き声を聞きたいから、馬を

そちらに引き向けてくれ。

三句目

〈季語〉明月(仲秋)

〈解釈〉仲秋の名月を眺めながら池の周りを歩いていたら、いつの間にか夜が明けてしまった。

四句目

〈季語〉雪見(冬)

〈解釈〉雪見に出かけるとしよう。滑って転ぶのもまたよし。さあ転ぶ所まで出かけよう。

五句目

〈季語〉無季

〈解釈〉朝も夜も松島が恋しくてならない。誰か松島で私を待っている人がいるからであろうか。

芭蕉の代表的な五句と肖像画が書かれている。描いたのは与謝野蕪村。蕪村は江戸時代中期の俳人・画家。20歳の頃江戸に下って俳諧を学び、俳諧の祖・松永貞徳らへ強い憧れを持つ。1742(寛保2)年、27歳の時、敬い慕う松尾芭蕉の行脚生活に憧れてその足跡を辿る。芭蕉、小林一茶と並び称される江戸俳諧の巨匠の一人であり、江戸俳諧中興の祖といわれる。

また、各派・中国画・舶載画譜から技術を修得して独自の画風を確立し、池大雅と共に活躍。俳画の創始者でもある。

蕉門の双璧(桃と桜)

蕉門十哲とは、松尾芭蕉の弟子の中で特に優れた高弟10人を指す。10人が誰かについては諸説あるが、中でも双璧といわれたのが宝井其角と服部嵐雪である。二人は1692(元禄5)年の桃の節句で、芭蕉から「草庵に桃桜あり。門人に其角 嵐雪あり」と称えられた。

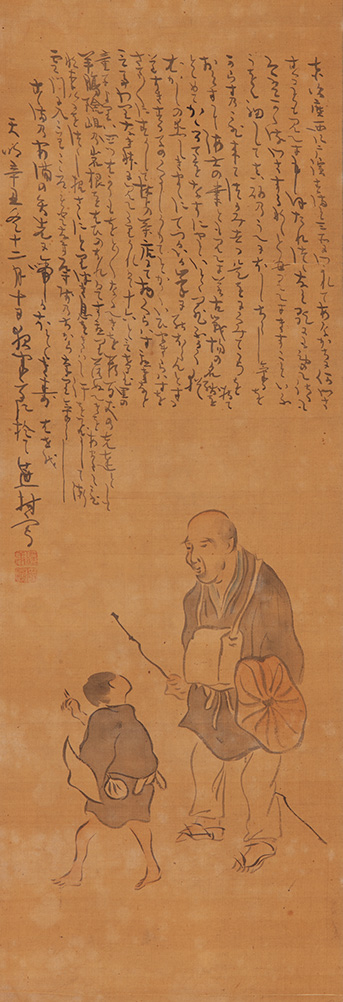

笈の小文(須磨明石の巻)・芭蕉須磨遊行図江戸中期(天明元年) 1781

〈釈文〉東須磨西須磨濱すまと三所にわかれてあながちに何わざ

するとも見えず もしほたれつつなど歌にも聞え侍るも

今はかゝるわざするなどもみえず きすごといふ

うをゝ網して真砂のうへにほしちらしけるを

からすの飛来てつかみ去る是をにくみて弓を持て

おどすぞ海士の業とも見えず若古戦場の名残を

とゞめてかゝることをなすにやといとゞ罪ぶかく猶

昔の小石気ままに手 鉄甲斐ヶ峰に上る

導きする子のくるしがりてとかくいひまぎらはすを

さま〲にすかして梺の茶店にて物くらはすべきなど

云てわりなき躰に見えたりかれは十六と云けむ里の

童子よりは四つばかりもをと〳〵なるべきを 数百丈の先達として

羊腸険岨の岩根をはひのぼればすべり落ぬべきことあまたたび

なりけるを つゝじ根ざゝにとりつき息をきらして汗をひたして漸

雲門に入こそこゝろもとなき導師のちからなりけらし

すまのあまの矢先に啼かほととぎす はせを

天明辛丑冬十二月十日夜半亭に於て 蕪村寫

〈季語〉ほととぎす(夏)

〈解釈〉東須磨・西須磨・浜須磨と三ヶ所に分かれているが、特に何か家業をやっているようにも見えない。「藻塩たれつつ」など昔の歌に塩作りをしたことが詠まれているが、今はその様子も無い。きすという魚を網で捕って砂の上に広げて干しているのを、烏が飛んで来てつかんで飛び去っていく。これを憎んで弓で脅すのは漁師のすることと思えない。ここは源平の古戦場なので、もしかするとその名残でこんなことをするのかと、たいそう罪深く思われ、やはり昔の恋しさに任せて、鉄拐ヶ峯に登る。道案内の少年が山道を苦しがって、あれこれいいわけをするのを、色々と機嫌を取ったりなだめたりして、麓の茶店で何か食べていいなどと言うと、少年もそこまで言われて断りづらい様子に見えた。源義経の道案内をした熊王という童子が十六歳だったというが、この少年はそれよりも四つほど年下であるだろうが、数百丈の山道の先導として、羊のはらわたのようにくねくね曲がった険しい岩の道をはいのぼると、すべり落ちそうな事が何度もあったが、つつじ、根笹に取り付き息を切らして、汗をたくさんかいて、ようやく頂上に至ったのだが、本当にこの幼い先生の先導のおかげだというべきだろう。須磨の漁師は烏を脅すのに弓を使う。その弓矢の先で鳴いていたのは、ほととぎすでろうか。

天明辛丑(元年・1781)冬十二月十日夜半亭において 蕪村写す

与謝蕪村【1716(享保1)年~1783(天明3)年】は、芭蕉を追慕する思いが強く、蕉風(松尾芭蕉によって主導された芭蕉一門の俳風)復興を宣言するとともに芭蕉庵を再興するなど、芭蕉顕彰事業にも積極的に関わった。また、俳諧の中興者として指導的役割も果たしている。

山形美術館が所蔵する「奥の細道図屏風」(重要文化財)は、蕪村が芭蕉の『奥の細道』を書写し、それに自らの画を描き加えたもので、縦長の画面に全文がぎっしり書き込まれている。それに似た作風で『笈の小文』が表現されたこの作品にも、独特の世界観が漂っている。

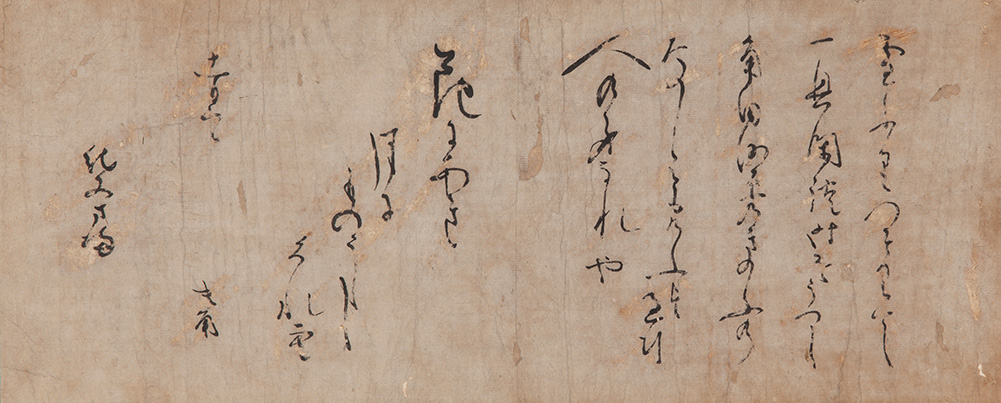

宝井其角(晋子)書状 紀文宛江戸前~中期

〈釈文〉雪ふりつもりて

一興閑談時をうつし

角田川原のきのふの

たのしみもけふは過行

人の身なれや

花にあき

月に

ものうしし

ぐれ雲

十一月八日 其角

紀文さま

〈季語〉しぐれ雲(冬)

〈解釈〉雪が降り積もって、雑談に興じて、隅田川のほとりでの楽しく過ごした昨日の出来事も、今日となっ

ては過去のこと、いずれ死にゆく人の身である。老いの境地に達して、春の花にも飽き、秋の月にも

心が晴れないが、冬の時雨雲のようにさびれゆくものの中に、美しさと無常を感じるようになってき

た。

紀文(紀伊国屋文左衛門)様

宝井其角は江戸時代前期の俳諧師。近江国(現・滋賀県)生まれ。1673(延宝初)年、松尾芭蕉に入門。蕉門第一の高弟とされる。作風は派手で、平明かつ口語調の、奇警な見立てや謎めいた句作りを喜ぶ「洒落風」を起こし、江戸座(江戸で都会趣味の句を作った俳人たちの総称)を開いた。

紀伊国屋文左衛門は元禄期の商人で「紀文」あるいは「紀文大尽」と呼ばれた。上野寛永寺根本中堂の造営で巨利を得て幕府御用達の材木商人となるも、深川木場を火災で焼失、材木屋は廃業した。また、幕府から十文銭の鋳造を請け負ったが、1年で通用が停止されたため、大きな損失を被り、商売への意欲を失ったと言われている。晩年は深川八幡に移り、宝井其角らの文化人とも交友したとされ、この書状からもそうした背景がうかがえる。

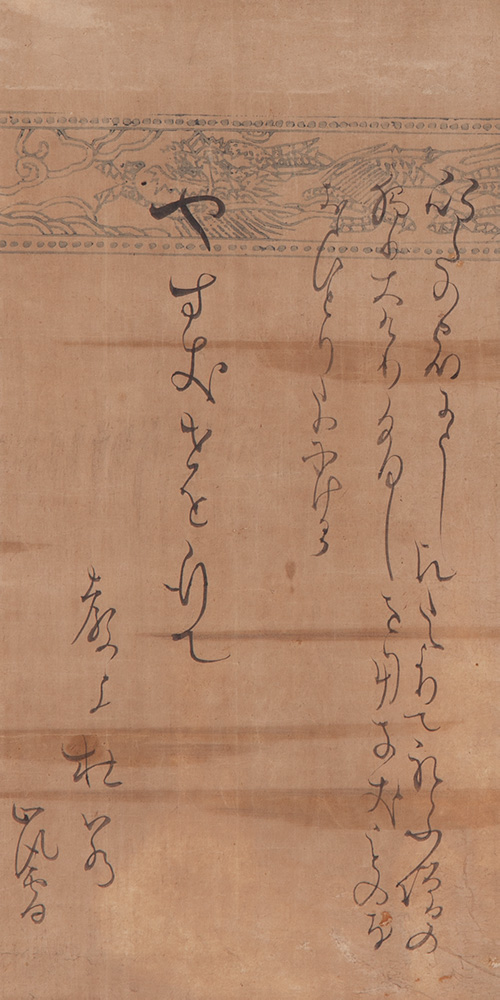

服部嵐雪「やすきせを」句文切江戸前~中期

〈釈文〉嶋だの宿にとし頃ただよひ遊ぶ僧の

獨りはべりよの中を用なきものに

おもひとりねにけり

やすきせ(瀬)を行て

教よ杜若

嵐雪

〈季語〉杜若(仲夏)

〈解釈〉大井川に近い島田の宿に、常日頃仏門の修行や説法のために各地を巡り歩く僧がいた。意味がないとわ

きまえ、宿へ行くにも戸を開けて出かけていた。ある日、如舟に誘はれて僧の留守宅へ伺い、昼寝をし

て帰ってきた後で、歌を詠んで差し上げた。

杜若よ、渡りやすい浅瀬を教えてくれよ と。

元禄13年(1700年)、嵐雪は伊勢参詣の途中で、かつて芭蕉も訪れた如舟の邸宅に立ち寄った。その時の出来事と詠んだ句が書かれている。塚本如舟は通称 孫兵衛と云い、元禄の頃川庄屋を勤めた島田の名家であり、俳人・好事者でもあった。

服部嵐雪は江戸時代前期の俳諧師。江戸もしくは淡路国(現・兵庫県)の生まれ。1673~74(延宝2~3)年頃、松尾芭蕉に入門したと見られ、蕉門で最古参の一人となる。 芭蕉没後は、江戸俳壇を其角と二分する趣があり、門流は雪門として一派を形成した。

収蔵作品は作品保護のため通年展示されているわけではございません。